近日,北京日報以《高校“下鄉”紓辦學之困》為題對我校良鄉主校區整建制搬遷的情況進行整版報道,現將全文轉載如下:

這曾是岳鵬鵬的工作日常——早晨6時,天空剛剛泛起魚肚白,就從房山區良鄉大學城新校區匆忙出門,搭乘最早一班的校園班車,趕往30余公里外的海淀區阜成路,參加在老校區的學術會議。

岳鵬鵬是北京工商大學經濟學院金融系副教授。這樣的情形,在2022年該校經濟學院完成整建制搬遷后發生了很大改變,他上班忙亂的節奏才得以改觀。

近十年來,在京津冀協同發展及疏解非首都功能背景下,北京市持續優化高校在京內的布局,加快推進中心城區高校向郊區疏解,北京電影學院、北京信息科技大學、北京工商大學等多所高校陸續在懷柔區、昌平區、房山區等地開辟全新的辦學空間。隨著新校區的建設和完善,一批又一批“新鮮血液”搬遷入駐,不僅為京郊大地增添了生機活力,也為師生的教學和生活帶來了天翻地覆的變化。

俯瞰北京工商大學良鄉校區。(資料片)本報記者 和冠欣攝

北京工商大學良鄉校區圖書館。本報記者 和冠欣攝

告別“擁擠時代”

“新校區比我想象的還要大。”新學期伊始,北京工商大學法學院大三學生穆愛星第一次走進良鄉新校區。一邊拖著拉桿箱往宿舍樓走,他一邊跟同伴調侃,“沒了老校區的擁擠,自習室估計也不用再搶座兒了。”

疏解前的阜成路老校區,“擠”字一直壓在師生心頭。改善辦學條件、提升校園環境,成為了師生們最為迫切的愿望。

“每天早起半小時,就為了在自習室占個位置。”學生周震在阜成路老校區生活一年,最令他頭疼的就是自習空間緊缺問題,尤其在期末考試期間,自習室更是“一座難求”。“一間宿舍住六個人,生活用品一大堆,中間再放個桌子就沒法過人了,宿舍也滿足不了學習需求。”周震說,教室緊缺、宿舍擁擠、吃飯洗澡排隊……種種空間不足問題,成了師生的“心頭病”。不僅如此,人多地少,辦學資源不足,招生受限,也嚴重阻礙了學校的高質量發展。

轉機始于2001年,為創新驅動城南發展,打造首都校城融合的示范區,良鄉高教園區在房山區開工建設。北京工商大學抓緊機遇,將新校區選址于此。這里也就是現在大家所熟知的良鄉大學城。從名字就能看出,這片土地已經實現了由“園”到“城”的轉變。可在20多年前,這里給人的第一印象仍是又遠又荒。

“搬過去怎么住?怎么學?衣食住行這些事兒怎么解決?別說學生,就是我們這幫老師心里都打鼓。”北工商校園建設處處長吉濤道出了最初的顧慮。他說,必須要先解決教學和生活這兩方面的基礎問題,讓學生住得舒服、學得安心。

跟隨吉濤登上良鄉校區行政樓向北遠眺,十棟排列整齊的高大建筑映入記者眼簾,它們兩兩一組“抱團”,形成了社區式的建筑群。“這就是第一批入駐新校區的學生宿舍,每間都是上床下桌,每個單元門口還有門衛值守,讓孩子們回到這里就像回到家。”吉濤介紹,良鄉校區一期工程分為教學科研區和學生生活區,由16棟教學樓、10棟學生公寓和3棟綜合樓組成,可輕松滿足近萬名師生的生活和教學需求。

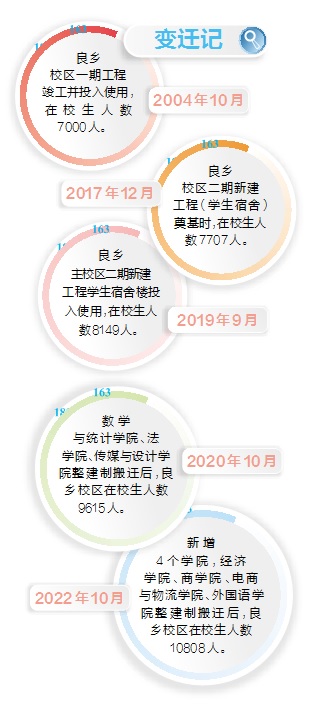

2004年,隨著良鄉校區一期工程竣工并投入使用,首批7000余名學生入駐,北京工商大學“下鄉”尋求發展空間邁出第一步。

“兩校辦學”困境破解

良鄉新校區啟用以來,北京工商大學就一直保持著兩地辦學的格局——各個學院的不同年級,分處于兩個校區生活。

“對于老師們來說,通勤是最棘手的問題。”學生處處長呂良是良鄉校區建設發展的見證者。他回憶,搬遷初期,地鐵房山線尚未開通,盡管學校在兩校區間設有班車,但一去一回仍需近兩小時的車程,遇上高峰期堵車,時間就更沒法保證了。

“很多教授同時負責本科生和研究生的教學,經常上午在良鄉校區給本科生上課,下午就要回到阜成路跟研究生開研討會,如此頻繁的兩地奔波,讓老師們感到疲憊不堪。”呂良說,曾聽過不少老師抱怨,上課就像“趕場”——剛打下課鈴,來不及和學生多討論幾句,就要跑上班車,趕到另外一個校區上課。

如此下去,老師的教學質量還怎么保證?種種不便,為學校敲響警鐘:改革迫在眉睫。

2017年,北京市實施“疏解整治促提升”專項行動,北京工商大學作為第一批教育疏解的市屬高校,向良鄉大學城的疏解工作持續深入推進。該校明確將良鄉校區定位為主校區,主要承擔人才培養任務。同年,良鄉校區二期新建工程開工籌建,疏解版圖再次擴張。

在持續完善良鄉校區建設的同時,一場以“整建制搬遷”為主題的“大遷徙”悄然展開。該校有序將各個學院師生整體搬遷到良鄉校區,讓師生扎根一地,開展教學工作。

岳鵬鵬就是整建制搬遷的親歷者。在他位于良鄉校區的辦公室里,一張辦公桌、四張凳子,組成了他與學生專屬的討論空間。“沒‘搬家’之前,我和研究生們每周只有一次見面研討的機會,還要掐著點兒,擔心誤了下一堂課。”岳鵬鵬笑著說,自打去年經濟學院完成整建制搬遷,他和學生相處時間變多了,“我的辦公室隨時向他們開放,大家坐在一起交流學習,像朋友也像家人。”

最讓岳鵬鵬感到驚喜的是,啟動整建制搬遷的同時,學校還把教師的住房問題也解決了。良鄉校區北部的一片紅色高層建筑,就是岳鵬鵬和很多青年教師的新家——2017年起,學校面向在房山區沒有住房的教師開通了公租房申請。經過資格審查、搖號、選房等步驟后,岳鵬鵬如愿以償地入住新家,和學校做了鄰居。

“早晨溜達到學校吃早飯,踏實完成一天的教學,晚上約上幾位鄰居同事到家里聚會聊天,談談工作和生活……自從搬進新家,幸福感提升了不少。”岳鵬鵬描述著自己平凡的一天,笑容從嘴角溢出來。

“一院一樓”提升辦學條件

隨著越來越多的學院加入到整建制搬遷的行列,曾經最令師生們頭疼的空間不足問題得到了解決——教學樓中心的自習室,成了學生課后答疑、交流的“學習島”。免于兩地奔波的教師有了自己的辦公室,也有更多的時間和精力,與學生一起塌下心來做研究。

而這些變化有賴于良鄉校區“一院一樓”的建設。在校園的東北角,四棟教學樓圍繞著求知廣場形成一個扇形,該校經濟學院、數學與統計學院等四個學院就坐落于此。每棟教學樓專屬于一個學院,內含實驗室、辦公室、自習室等多種辦學空間。

早晨8時40分,數學與統計學院研究生楊唯佳走進學院樓四層的一間實驗室,打開主機控制終端,電腦開始運行數據。“我們學習數學統計,需要運算大量數據,才能獲得研究結果,如果沒有這臺大家伙,工作很難開展。”她指著電腦屏幕上飛速前進的進度條說,這是學院在系統中為學生專門建立的工作站,分析一組龐大的數據僅需要十幾分鐘,普通的電腦根本無法實現。“自從學院有了專屬的教學樓,我們研究生一人有一處獨立空間可以完成科研任務,設備也更新了,工作效率大大提高!”

學校辦公室主任王曉華介紹,目前,7個整體搬遷的學院都擁有了自己的“一院一樓”。到2024年,該校AB座教學科研樓竣工啟用,還將有4個工科學院整體入駐良鄉校區,擁有專屬的辦學空間。

返校的師生也發現了新變化——在良鄉校區中區西側的大片土地上,一座龐大建筑破土而出。這是良鄉大學城目前最大的單體建筑、AB座教學科研樓。根據規劃,這座體量龐大的樓宇總建筑面積約7.1萬平方米。建成后,該校食品與健康學院、輕工科學技術學院、化學與材料工程學院、生態環境學院4大學院將入駐。

“作為北工商良鄉校區二期新建工程的收官之作,該工程是落實‘疏整促’的實踐,也是優化‘兩校區’功能布局的一大舉措,對于拓展辦學空間、提升辦學條件、加快建設高水平研究型大學具有重要意義。”該校黨委書記黃先開表示,面向未來,北京工商大學將舉全校之力,加快推進良鄉主校區建設,為創建“雙一流”學科,建成具有商科、輕工和食品特色的高水平研究型大學積攢能量,為全面優化首都教育資源布局貢獻力量。

北京工商大學黨委書記黃先開:

學校發展同疏解提升同頻

實習記者 何蕊

記者:學校疏解帶來了哪些切實的變化?

黃先開:近年來,北京工商大學堅持以融入和服務新時代首都發展為統領,深入貫徹落實市委市政府部署,以疏解整治促提升為契機,學校的功能定位和分區發展戰略更加合理清晰,良鄉主校區建設進入了加速發展的快車道,阜成路校區深度融入首都“四個中心”功能定位,辦學環境和辦學條件明顯改善,師生在校學習工作生活迎來了煥然一新的變化。

學校搬遷至良鄉校區將近20年,校園環境中變化最大的是教學環境。2022年底建成智慧教室112間,實現兩校區全部本科公共教室智慧化;今年,隨著學校目前最大單體建筑AB座教學科研樓即將投入使用,實驗條件將得到較大改進;教師辦公條件也正在逐步改善,經過改造已有7個學院在良鄉校區實現“一院一樓”,辦公空間整潔明亮、設施便利;羽毛球、籃球、網球等校園文體場館設施改造一新;新建的學生宿舍實現衛浴干濕分離、便捷舒適。

記者:高校疏解對首都教育發展有何意義?

黃先開:深化推進“疏解整治促提升”的過程中,教育功能的疏解具有基礎性、支撐性作用,對全面優化全市教育資源布局結構有著重要意義,首都高校疏解帶動的不僅是中心城區人口向平原新城的轉移,還對區域協調發展和建設產學研一體化的科教新城起著重要支撐作用。

記者:北京工商大學是如何通過落實非首都功能疏解任務實現跨越式發展的?

黃先開:非首都功能疏解,不僅緩解了學校擴招初期辦學空間資源緊張、科教融合有限的局面,還為新時代學校建設高水平研究型大學、創建“雙一流”提供了良好基礎。正是因此,學校在近20年來團結帶領全校師生堅決貫徹落實疏解任務。

在落實“疏解整治促提升”任務的進程中,學校經歷了幾件大事并實現了跨越式發展:2007年,完成教育部本科教學水平評估并獲評優秀;2011年,啟動本科教學綜合改革;2012年,獲批服務國家特殊需求博士人才培養項目;2018年,獲批博士學位授予單位,學校接受教育部本科教學審核評估;2020年,列入北京市高水平研究型大學的建設行列;2022年,綜合改革方案通過北京市政府審議并啟動實施。

當前,學校已確立未來五年創建“雙一流”學科的奮斗目標,可以說,具有商科、輕工和食品特色的高水平研究型大學框架已初現雛形。學校實現跨越式發展的進程是和落實“疏解整治促提升”任務同頻共振的。