空氣中縈繞著濃厚的醇香,晶瑩剔透的液體在杯中搖晃。淺酌一口,香味迅速在唇齒間彌漫開來,幽雅細膩、回味悠長。這是醇厚的白酒,亦是流動的詩歌。中國發酵白酒的感官風格是其特征標志,孫寶國院士就這樣潛心研究了十二年。“白酒是國酒,唯中國獨有,香型十幾種,名酒遍神州。”短短二十個字,將孫寶國的科研精神與浪漫詩意體現的淋漓盡致。

風味健康雙導向:白酒風味研究之路

孫寶國是山東招遠人,1977年高中畢業后在村聯辦中學擔任中學老師,教物理和化學。這一年國家恢復高考,他萌生了考大學的想法。1980年高考時以遠高于山東重點分數線的成績,被北京輕工業學院錄取,畢業后留校任教,從事精細化工方面的教學與研究工作,曾任北京工商大學校長,2009年入選中國工程院院士,現任中國食品科學技術學會理事長,十四屆全國政協委員。

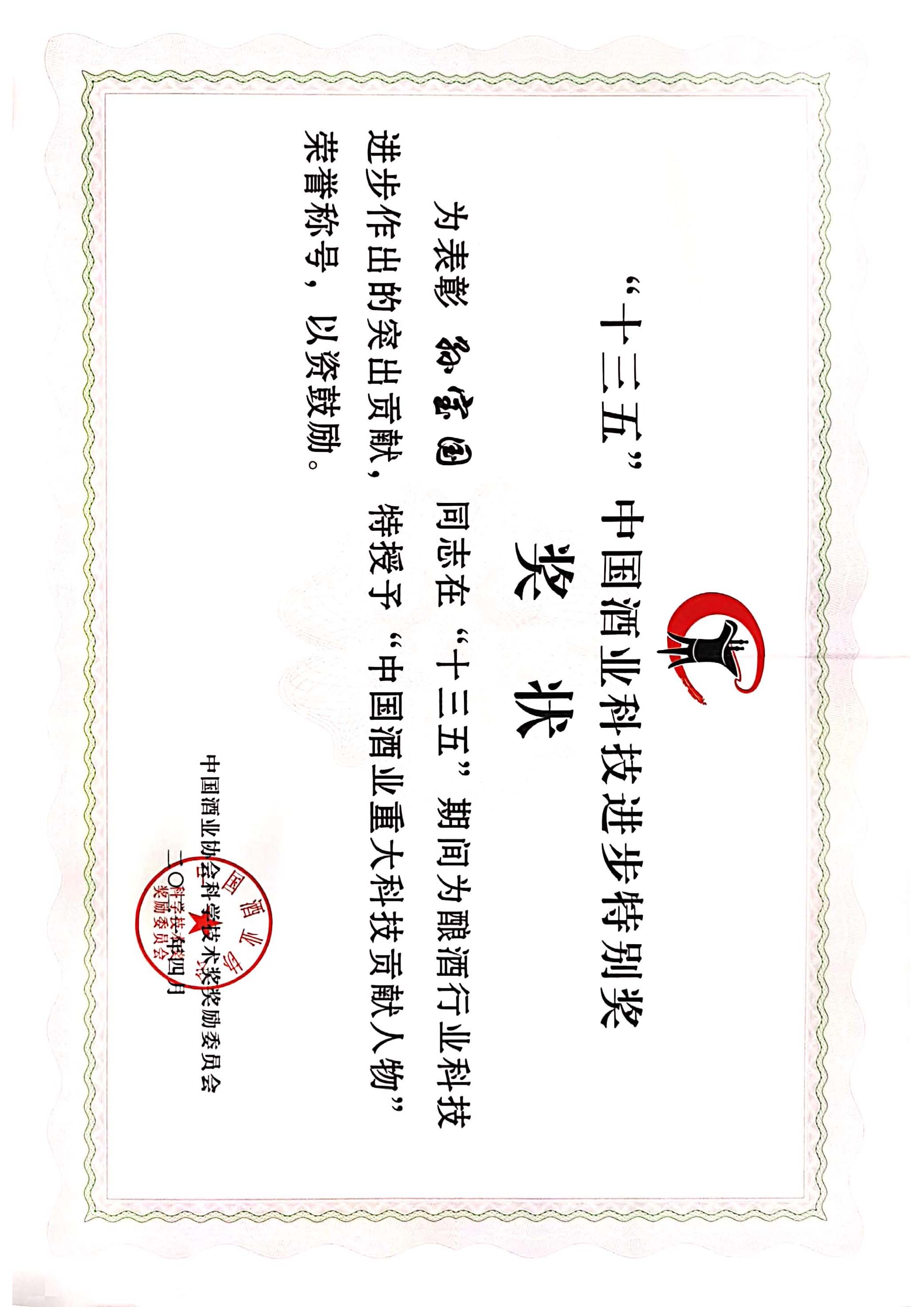

孫寶國院士2011年開始專注于白酒風味方面的研究,帶領團隊轉向研發白酒釀造新技術,致力于推進行業現代化發展。在白酒釀造方面,攻克了許多技術難題。是“干一行愛一行”,還是選擇“愛一行干一行”,孫寶國曾表示:“現在的年輕人,都想干自己喜歡的事,這是我國經濟社會發展給大家創造了條件,也是這一代人的幸福。但我們也應該意識到,個人的發展總要受到方方面面條件的制約和限制,包括自身、家庭、社會發展階段等。有想法、有目標、有選擇當然是好事,但客觀條件達不到時,我們也要有能夠適應環境的能力。”

在不少人的認知中,白酒未必是健康的代名詞,中國也向來流傳著飲酒“少喝怡情,多喝傷身”的古老諺語。但白酒作為中國極具代表性的飲品,飽含了中國人的情懷與深刻寓意,怎樣才能讓白酒撕掉以往的刻板標簽,讓白酒走出中國、走向世界,這是孫寶國一直以來在思考的問題。他提出了白酒“風味、健康雙導向”的發展思路,倡導白酒生產現代化、市場國際化,并用實際行動努力講好白酒故事,使白酒成為世界性的飲料。“白酒是蒸餾酒中最健康、最有益的。”孫寶國曾說,“談到白酒,就要談到以前唐朝的醫藥學家孫思邈,當時他就提倡飲酒對健康有益,一人飲,全家無疫,一家飲,一里無疫。白酒是自然給予我們的饋贈。”

白酒風味分析可追溯至上世紀六十年代,主體香風味物質的確定和功能微生物的分離,顯著推動了白酒生產的普及。到目前為止,研究已經從不同的白酒樣品中定性到超過3200種微量成分,然而究竟哪些物質決定白酒的風味和質量并沒有完全弄清楚,不利于產品質量的科學把控,嚴重限制了白酒產業的發展。對此,孫寶國下定決心,要對影響白酒風味的因素進行深入研究,注重“風味、健康”,推動白酒產業的發展,讓中國白酒走向世界。

對孫寶國來說,白酒中包含著時間的味道。“古代勞動人民釀造了酒以后,這種釀造的方式一傳十十傳百,在民間就會得到廣泛的傳播。到農歷九月份,糧食都收獲了,糧食剩余了就用來釀酒,釀了酒以后保存幾年再喝也沒問題,中國白酒、黃酒最大的好處,就是放上幾年、十幾年以后,酒的品質更好,這何不是一種時間的味道呢?”孫寶國在采訪中提到,“所以在古代,以及現在的一些農村地區,不能說家家戶戶都釀酒,但是有條件的,有興趣的都釀酒,使我們中國酒的釀造技藝,不斷地傳承,不斷地發揚光大,幾千年都沒有間斷過。因為中國地大,人多,即使某一個地方遇到一些災荒,也會有別的地方免于災荒,所以酒的傳承,幾千年都沒有斷。”

詩意白酒:是科學家 也是詩人

中國是酒的故鄉和酒文化的發源地,以白酒和黃酒為代表的中國獨有酒類,也是中華民族重要的非物質文化遺產,但世人對國酒的了解及其普及程度還很不足,在日常生活中,孫寶國也有著詩意敏感的內心,對于世間萬物都有著自己獨特的細膩感受,平時寫寫詩歌也是他的一大樂趣。2019年,孫寶國以普及白酒、黃酒知識為初心,主持編撰了《國酒》一書,用講“故事”的表達形式,對中國白酒和黃酒知識進行了系統歸納,以簡明清晰、通俗而嚴謹的語言,對中國白酒和黃酒的概念、特色、釀造工藝、香型特點以及名酒的故事等進行了集中介紹,成為社會大眾和海外消費者了解中國酒、研究中國酒、品味中國酒的百科全書。

為廣泛傳播國酒理論與知識,弘揚中華傳統酒文化,孫寶國院士又以《國酒》為題,賦五言詩一首,煌煌千余字,以通俗易懂、朗朗上口的語詞,形象生動介紹了白酒作為我國國酒的發展歷史,闡明了國酒的前世今生;同時通過對國酒文化的解讀,展現了其蘊藏的深厚家國情懷和對中國傳統文化的自信。“白酒是國酒,唯中國獨有,香型十幾種,名酒遍神州”,僅以二十個字概括了白酒的重要地位及其基本概況。他還在詩中詳細羅列出了全國各地極具代表性的名酒,其中以“瀘州老窖”為例,重點用“香”字來突出其風味特點,肯定了瀘州老窖“濃香正宗”的核心地位,其中“一九一六年,滇軍入了川,朱德駐瀘州,酒城詩中見”四句在近代史的敘述中點出四川瀘州作為“酒城”的淵源。

孫寶國曾說:“想寫這樣一首科普詩是因為公眾很難也不必成為白酒專家,希望這樣一首詩,能使大家用最短的時間對中國酒有一個客觀的認識。”可以說,正是他的《國酒》書與詩歌,向世人科普正確的白酒知識,講好中國白酒故事,成為新時代下中國酒文化傳播的成功案例。

首倡“國酒”概念,將酒文化推向新高度

一杯酒著千古文章,一本書覽華夏芳華。作為中國酒文化的傳播載體,2019年孫寶國院士出版《國酒》一書,首倡“國酒”概念,并對其內涵、范圍做了科學界定,認為“白酒是中國的國酒,黃酒也是中國的國酒,五糧液是國酒,茅臺是國酒,洋河是國酒,瀘州老窖也是國酒,古井貢也是國酒”,對中國酒行業的科技發展和中國酒文化的傳承產生了深遠影響,是中國酒文化傳播的里程碑。孫寶國在國酒行業的深耕也閃耀著指引中國酒業在新時代振興騰飛的“國酒精神”。

在旁人看來,白酒研究和詩歌是兩個完全不同的領域,但孫寶國卻做到了在白酒研究有經緯之才登峰造極的同時又有研究杜康之雅興,他用他獨特的方式書寫了白酒研究的新篇章。而他的文字,也將會讓更多人接觸并了解中國白酒,在國酒研究中留下了濃墨重彩的一筆。

在鉆研中國白酒風味的技術路線上,孫院士以健康為要旨,不斷提升國酒知名度,將白酒香味與詩意生活巧妙詮釋。他已經走過了十二個年頭,當年懷揣著滿腔熱血的人,現在已經成為了載譽歸來的行業專家。未來的日子他也將繼續深耕下去,為國酒事業貢獻更多力量。同樣他也會繼續胸懷詩意,為國酒研究注入濃厚的詩歌魅力。“當你真心愛上這個行業,你就發現自己離不開它了。”

走向世界是中國白酒的出路

在孫寶國院士看來,中國酒在世界上是獨一無二的,但是中國酒要走向世界仍然還有很長的路要走。中國白酒目前在本國市場上的體量和增勢無需擔憂,千年酒文化的陶冶醞釀勢必會使中國本土酒文化日益馥郁綿長。中國白酒面臨的最大困境是“走出去”的困境,如何在本土市場良性競爭的前提下,打開銷路,邁向國際化,始終是中國酒企乃至整個酒行業面臨的難題。

“中國米酒的歷史有9000多年,中國黃酒歷史有7000多年,中國白酒的歷史有2000多年。所以說讓世界品味中國白酒,讓白酒走向世界,是我們每一位中國酒業人的使命和愿望。”孫寶國說。為了讓中國白酒走得更長遠,孫寶國自2011年以來就帶領團隊開展白酒生產技術及白酒風味健康雙導向研究,助推產業升級發展,在平臺建設、人才培養、科技創新、品牌塑造、文化建設等方面開展深入研究。

為了讓中國白酒打開國門、邁向國際化,他還在2015年提出了一個觀點:白酒和黃酒的英文翻譯就是“Baijiu”和“Huangjiu”,這得到了業界共識。2021年1月1日《中華人民共和國進出口稅則》中正式將“白酒”“黃酒”的英文翻譯從“Chinese distilled spirits”“Yellow rice wine”正名為“Chinese Baijiu”和“Chinese Huangjiu”,雖然只是一個詞語的變更,但這背后深藏著不可替代的文化內涵。此后,“Baijiu”這個英語詞得到了更多人的認可。未來中國白酒要國際化,孫寶國認為,白酒或者“Baijiu”這兩個字一定要印到瓶子上,不管出口的還是內銷的都應該有。

“歐美市場上的白酒不僅種類少,數量也很少,中國白酒并未真正被國際主流市場認可。外國人不喝白酒不是不喜歡,而是不知道、沒喝過。這其中既有缺乏頂層設計和國家平臺大力支持,也有貿易地位不對等、政策關卡等原因。”孫寶國在采訪中提到。他認為,中國白酒若想廣泛參與國際競爭和提升話語權,需從國家層面予以關注,舉全國之力系統推進;在駐外使領館、中資機構以及各政府部門的國際交流中使用包括白酒在內的中國傳統民族文化產品,多渠道助力中國白酒文化的海外推廣。

【備注】本文系中國科協2023年學風傳承行動項目“科學也詩意”科學家故事研習(項目編號:XFCC2023ZZ006)的階段性成果。