一、學院簡介

北京工商大學馬克思主義學院在原北京工商大學社科部的基礎上成立,承擔全校本科生、碩士和博士研究生的思想政治理論課教學任務,承擔馬克思主義理論學科建設工作,同時為全校學生開設相關人文素質類公選課程。2022年6月,學院入選北京市重點建設馬克思主義學院。

2008年12月,學校成立馬克思主義學院,并與北京工商大學法學院合并組成法學院(馬克思主義學院);2012年改名為法學院/馬克思主義學院;2016年11月,馬克思主義學院正式獨立設置。

依據教育部下發的《馬克思主義學院建設標準》(2023年本),學院設有習近平新時代中國特色社會主義思想概論、思想道德與法治、中國近現代史綱要、馬克思主義基本原理、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論、形勢與政策、研究生公共課教研室。學院下設網絡思想政治教育研究中心、中國企業黨建研究中心、新時代人才思想研究中心、新時代思想政治理論課改革創新研究中心、中華優秀傳統文化與思想政治教育研究中心以及黨政辦公室等科研和管理機構,是北京高校中國特色社會主義理論研究協同創新中心(中國政法大學)-“馬克思主義與全面依法治國”的共建單位。

學院擁有一支結構合理、科研能力強、研究方向穩定的教師隊伍,92%的教師具有博士學位。師資隊伍中有北京市新世紀社科理論人才“百人工程”入選者、北京高校思想政治理論課特級教授、北京高校思想政治理論課特級教師、北京市優秀中青年骨干教師、北京市青年英才計劃資助入選者、北京市屬高校中青年思想政治理論課擇優資助計劃入選者、北京高校思想政治理論課揚帆計劃入選者等。

2006年學院獲得馬克思主義中國化研究和思想政治教育兩個二級學科碩士學位授予權,2007年招收第一屆碩士研究生;2011年獲得馬克思主義理論一級學科碩士學位授予權,目前在馬克思主義基本原理、馬克思主義中國化研究、思想政治教育、黨的建設四個學科方向上招生。旨在培養具有堅定的馬克思主義信仰和社會主義信念,適應國家特別是首都經濟社會發展需要,具備扎實的馬克思主義理論功底和系統的專業基礎知識,具備良好的政治洞察力、學術思辨力和寫作表達能力的馬克思主義理論工作者和專門人才。學院在人才培養方面形成了注重專業素質培養、注重實踐能力養成、注重知識結構優化的特色。

學院建設以立德樹人為目標,以學科建設為依托,以課程建設為核心,以隊伍建設為抓手,以服務社會為引領,以理論宣傳為使命。圍繞“立德樹人”根本任務,樹立首都意識,堅持首善標準,服務首都建設,彰顯北工商特色,著眼于當代中國馬克思主義,21世紀馬克思主義,系統規劃、整體推進,力爭成為地區引領、特色突出的北京市高水平示范性馬克思主義學院,成為馬克思主義理論人才教學基地、理論研究學術高地、理論宣傳思想陣地。

二、人才培養

北京工商大學黨委深入貫徹落實習近平總書記在學校思想政治理論課教師座談會上的重要講話精神,堅持教學鮮明導向,多措并舉大力推進思政課改革創新,制定并實施“1234N”思政課綜合改革方案。

(一)強化頂層設計,樹立“講好課是思政教師第一職責”的鮮明導向

學校黨委高度重視思政課建設。黨委書記、校長帶頭示范講好“思政第一課”,校領導深入思政課堂教學一線講授思政課。落實新修訂印發的《高等學校思想政治理論課建設標準》,不斷完善以習近平新時代中國特色社會主義思想為核心內容的思政課課程群建設;在各專業類課程中全面推進課程思政建設,一方面由馬院安排專業思政課教師與兄弟院系形成穩定的結對關系,方便開展課程思政的建設與交流;另一方面邀請各領域專家以沙龍、講座等方式為思政課教師開展備課指導,傳遞專業領域前沿知識。通過上述努力,學校堅持知識傳授與價值引領相統一,使各類課程與思想政治理論課同向同行,形成協同效應。

(二)關注兩大主體,師生“教”“學”活力充分激發

將“學生思政課成績與推薦免試攻讀研究生掛鉤”、“與獎學金評定掛鉤”寫入學校正式文件。學校推免研究生管理辦法規定:自2022級本科生開始,申請推免的學生,思政課成績平均分須達到85分以上。申請綜合獎學金的學生,思政課成績均需在80分以上。此舉充分激發學生學好思想政治理論課的熱情和自覺,構建思政育人協同機制。近年來,學生依托思政課參加“我心中的思政課”全國高校大學生微電影展示活動獲得全國三等獎1項、北京賽區一等獎1項;獲得大學生講思政課公開課活動評選北京賽區一等獎1項,三等獎3項。學生選擇思政課教師作為指導老師,獲得“挑戰杯”首都大學生課外學術科技作品競賽“紅色實踐”專項賽一等獎3項,二等獎3項,三等獎5項;“青創北京”2024年“挑戰杯”首都大學生創業計劃競賽金獎等榮譽。

學校及時修訂《一線專職思想政治理論課教師教學崗位補貼發放辦法》,在基礎補貼基礎上,設置教學成果獎勵補貼、教學效果級差補貼,進一步突出教學質量導向。學校在新修訂《思想政治理論課教師系列高級專業技術職務基本任職條件》中,在思政課教師職稱單列的前提下,把教師教學情況、發表高水平教學研究論文情況、發表中央“三報一刊”理論文章情況、參與理論宣講情況納入職稱評聘標準,充分體現思想政治理論課教學的特殊性,激發教師鉆研思政課、講好思政課的自覺。實施“1234N”綜合改革以來,學院高質量建成5門精品在線開放課程;2023年,“馬克思主義基本原理”課程獲評國家級一流本科課程。多位教師獲得北京市師德先進個人、北京市優秀德育工作者、北京市青年教學名師、北京市優秀教師等榮譽稱號。1人主持北京市學校思政課青年名師工作室;2人獲得2021年第二屆全國高校思政課教學展示暨優秀課程觀摩活動二等獎和北京高校教書育人“最美課堂”一等獎、二等獎;2人在第十三屆北京高校思想政治理論課教學基本功大賽決賽獲得三等獎。教師在“金課開講啦”北京高校思想政治理論課網絡示范教學活動、北京市學校思政課教師“同備一堂課”活動等中受邀授課,產生了較好社會影響。

(三)強化鑄魂育人,“三位一體”教學體系成效突出

學校思政課建設堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人,構建并優化“理論教學、實踐教學、智慧課堂”三位一體教學體系,課程建設取得積極進展,鑄魂育人效果突出。

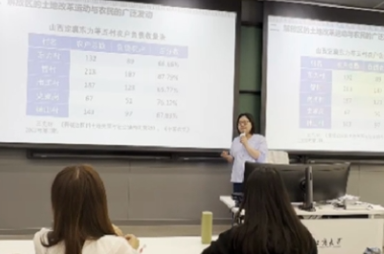

理論教學堅持“專題教學法、問題教學法、思政故事教學法”三結合,重點在于推動教材體系到教學體系、教師認知體系向學生認知體系的轉化,提升課程質量。學院倡導的“問題教學法”獲得北京高校優秀中青年思政課教師擇優資助項目支持。“故事思政教學法”獲北京高校思想政治理論課教學改革創新重大項目資助。

實踐教學緊緊服務“以實踐教學為主題”的大思政課建設。積極參與實踐教學基地、區校共同體建設,積極推動思政“小課堂”與社會“大課堂”深度銜接。深入推進“思想政治理論課‘3+1’實踐教學模式”,探索“多元化、階梯式”思政課實踐教學周專題活動。建立10個穩定的校外社會實踐基地,完成調研報告1400余篇,公開出版13本優秀調研報告集,調研成果獲首都高校思想政治理論課社會實踐優秀論文評選特等獎2項,一等獎3項,二等獎6項,三等獎3項,學校連續6年獲得優秀組織獎。該項實踐教學模式獲首都大學生思想政治教育工作實效獎。連續舉辦8屆“揚帆杯”實踐教學優秀作品展評大賽,打造出廣受同學好評的校園文化品牌。

(四)科學設置謀劃,四方評價模式反映教學實效

按照“八個相統一”要求,改變簡單以學生打分為依據的評教辦法,形成“領導評、專家評、同事評、學生評”的四方評價模式。依據思政課特點制定了《思想政治理論課課堂教學質量評價表》以及四方評價具體實施細則,將課堂是否發揮了政治引領和價值引領作用、教學是否具有吸引力和感染力、學生是否入腦入心等作為重要的觀測點,科學確定各類教學評價的比重,形成多視角、多維度評價。2021年秋季學期以來,學院已將“四方評價”覆蓋所有一線思政課教師,邀請校內外專家觀摩課堂實錄,問診把脈,幫助教師優化教學計、提高教學水平。

(五)注重機制建設,多項措施為綜合改革保駕護航

學校出臺并完善了包括青年教師導師制、“手拉手”集體備課制、集體觀摩評課制、集體幫扶制、課堂激勵制等多項保障措施。青年教師導師制指為青年教師配備導師,納入教學團隊,為其成長發展提供指導。“手拉手”集體備課制指校內各單位“手拉手”、教研室之間“手拉手”、教師之間“手拉手”,開展多層次集體備課活動。集體觀摩評課制指抽取教師課堂教學實錄視頻,進行集體觀摩評課,學習先進、彌補短板。集體幫扶制指組織督導、專家定期開展集中會診,對教師教學情況進行分析研究,為授課效果不理想的教師制定提升方案,提出改進辦法。課堂激勵制指按照每位教師每學期2000元的標準設立課堂教學激勵基金,用于課堂教學各項激勵,激發課堂活力。

三、科學研究

學院高度重視科學研究,以科學研究為重要抓手,推動學科建設和學院內涵式發展。制定學院科研提升計劃,制定并實施教師和學生高水平成果獎勵實施辦法,設立學院思想政治理論課教育教學研究項目和科學研究項目、研究生科研能力提升計劃項目,為高水平成果的孵化和培育打下堅實基礎。

近5年獲批國家社科基金項目6項、獲評教育部人文社科基金和北京社科基金等省部級項目10余項、獲北京教工委大中小學思想政治教育一體化、大學生思想思政教育等項目近10項。在《人民日報》《光明日報》等三報一刊上發文7篇,在《馬克思主義研究》《馬克思主義與現實》等高水平期刊上發文近20篇。獲省部級以上領導批示4份;2人獲得北京市哲學社會科學優秀成果二等獎;1人入選北京市屬高校青年優秀人才計劃;1人入選北京市社科基金青年學術帶頭人。打造“問道玉淵潭”“網絡思政論壇”兩大學術品牌,得到國內學界、理論界廣泛關注。其中,“網絡思政論壇”已連續舉辦7屆,有力地推動了習近平文化思想、網絡思想政治教育的研究和傳播,得到了光明網、中國社會科學網等媒體的廣泛報道,在北京乃至全國都產生了廣泛的影響力。

四、社會服務

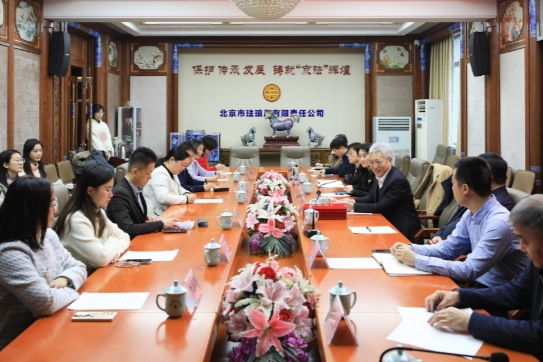

學院主動融入屬地建設,積極服務首都經濟社會發展。作為牽頭單位與北京市琺瑯廠有限責任公司共建教育部大思政課實踐教學基地,與房山區共建“大思政課”實踐教學共同體,聘請20多位社會賢達、大國工匠、專家學者、優秀企業家、杰出校友等為實踐導師,積極推動思政“小課堂”與社會“大課堂”深度銜接。參與北京市學校“大思政課”實踐教學基地數字地圖建設,依托轄區內的實踐教學基地,開發10套大中小學思政課一體化實踐教學案例,撰寫教案40篇,領銜完成“傳承背簍精神 堅持為民奮斗”的大中小學思政課一體化實踐教學示范課的錄制工作。高質量承辦房山區慶祝中國共產黨成立103周年大中小學思政課一體化建設階段性成果展示會。與房山區、海淀區、門頭溝區中小學校開展實質性合作。在中共北京市委教育工作委員會舉辦的“永遠跟黨走”大中小學思政課優秀教學課例征集展示活動中,學校收獲二等獎1項、三等獎3項,并被授予優秀組織獎。

學院依托教師理論優勢,全面展開黨的最新理論成果宣講工作。于強教授擔任央視《海峽兩岸》欄目常駐嘉賓,為國家機關,北京市、各區機關單位講授黨課多場。學院教師擔任北京市市委組織部、市社科聯、房山區黨的建設智庫等宣講團成員,面向社會各界宣講、解讀、闡釋黨的最新理論成果。學院團隊承擔北京市黨的建設研究會年度智庫重點研究課題,面向以外賣員、快遞員為代表的新就業群體開展持續性、大規模的“萬人大調研”。依托調研數據,撰寫6篇高質量研究報告,呈送上級領導審閱。

思政課“1234N”綜合改革立足于北京工商大學實際,調動全校資源,支持思政課建設,探索校內“大思政課”建設有益經驗,形成校內各部門共建大思政課的良好局面。新華網、光明網、人民網、學習強國、中國教育報等國家級媒體先后對學校思政課建設進行了專題報道,肯定學校思政課綜合改革成果。學校加大與房山區教工委、教委、教師進修學校、不同學段學校之間的交流與合作,借助首都豐富的歷史文化資源,建設“大思政課”示范課程,為積極融入、服務屬地建設,服務首都發展做出重要貢獻。