一、學院簡介

北京工商大學商學院于2008年由原商學院和原會計學院合并組建,辦學歷史可追溯到1950年。原商學院由北京商學院儲運系、管理系、餐旅系和原北京輕工業學院管理系相關專業發展演化而來。原會計學院肇始于1979年建立的北京商學院會計系,1999年與北京輕工業學院經管系會計教研室合并組建。在70多年的辦學歷史里,商學院始終賡續中華優秀傳統文化血脈,在厚重的歷史底蘊中砥礪前行,守正創新,扎實做好商科精英人才的培養工作,為首都經濟社會發展持續貢獻商科人才力量。

學院下設智能財會、組織管理、數字運營3個學系,共有教職工176人,專任教師142人:教授39人,副教授67人,講師36人;博士學歷133人。學院教師先后有40余人次獲得省部級及以上各類人才稱號和榮譽,包括國務院政府特殊津貼專家、國際標準化組織創新物流技術委員會主席、北京市教學名師、青年名師以及北京市優秀教師等。

學院擁有完整本碩博人才培養體系,2003年取得會計學博士聯合培養權,2021年獲批工商管理一級學科博士學位授權點。設有會計學、財務管理、管理科學與工程、企業管理、旅游管理、技術經濟與管理6個學術碩士學位和MBA、MPAcc、MEM、MTA等4個專業碩士學位授權點。設有會計學、工商管理、財務管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理、供應鏈管理、旅游管理等8個本科專業。目前在校生共3083名,累計培養本科生20000余人,碩士生3000余人,博士生100余人。

近年來,學院在學科建設和專業建設方面成績顯著,是同時獲得全國教育系統先進集體和全國高校黃大年式教師團隊兩大稱號的學科團隊。2018年,工商管理學科獲批北京市首批高精尖學科。2019年與對外經貿大學共建,入選北京高校高精尖學科建設點。2019年-2021年間,會計學、物流管理、財務管理、工商管理、市場營銷入選國家級一流本科專業建設點,財務管理、人力資源管理入選北京市一流本科專業建設點。2024年,商學院作為核心支撐的“食品營養與健康+市場營銷”、“高分子材料與工程+財務管理”雙學士學位復合型人才培養項目獲批,是我校“工商融合”人才培養模式上的新突破。

二、人才培養

商學院在人才培養上始終堅持“為黨育人,為國育才”,堅持黨建引領,落實立德樹人根本任務,將黨建與事業發展“一融雙高”納入學院目標戰略布局,全面加強商科課程思政建設,以數字化轉型為契機,促進多學科交叉融合,強基固本,推動本科教育教學行穩致遠。

(一)堅持數字賦能提質升級,積極推進新商科人才培養模式創新

依托學校經濟管理國家級實驗教學示范中心、國家級虛擬仿真實驗教學中心、智慧教室等重要基礎設施支撐,探索積極運用人工智能、大數據等數字技術,實現“數字技術”和“數字管理”交叉融合,依托學校開發建設的數字化教學一體化資源平臺,重點打造數字商科類專業課程群,開發數字化教材,實現技術賦能、數字賦能、人工智能賦能的創新人才培養目標。

運用數字技術構建以課程管理為中心的線上教學空間,推動實現教學過程、資源、教學管理數字化。建立數字商科課程知識圖譜,運用AI多模式識別技術,實現內容智能提取。借助知識融合、能力融合、技術融合、資源融合和教研融合的五維融合思維厘清“數字商科”課程群體系。通過數字化重構課程教學目標、內容、組織方式、資源、評價體系,形成教學內容可擴展、啟發式教學方法可應用、過程可追溯、教學效果可評價的課程體系。重點針對會計學、財務管理、工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理、物流管理、供應鏈管理建設8門引領教學模式改革的數字化課程并探索應用標準。

(二)錨定一流專業建設目標,加強課程教材建設

2019-2023年間,《中級財務會計》《企業管理實踐》《會計學原理》入選國家級一流本科課程;《會計學原理》《管理學》《人力資源管理》入選北京市優質本科課程;《中級財務會計》《財務管理》《管理科學研究模型與方法》教材被評為北京市優質本科教材;《人力資源管理》《財務報表分析》獲評北京市優質本科教案;《管理學》獲評北京市優質本科課件。

(三)深化產教融通創新,提升人才培養實踐能力

堅持“產學研”深度融合,推進教學資源共享。以改革為動力、以服務為導向,著力構建基于共享平臺的人才培養模式。根據專業人才培養方案、實踐教學大綱等要求,制定實踐教學基地建設規劃,組織實施基地的建設和管理工作,依托基地開展實踐教學活動。

例如,為滿足創新型會計人才培養需求,會計學專業建立了“政產學研”一體化協同育人機制,堅持“學校教師進企業、企業導師進課堂”,推動雙師型師資培育。與安永建立合作,注冊會計師全英班學生整建制前往安永開展實踐學習,邀請安永合伙人來校授課。先后與立信、天職國際、際華集團、國美電器、華財、科林電氣等企業建立創新實踐基地,加強對學生創新型綜合實踐能力的培養。整合國有資產管理協同創新中心、國資國企研究院、會計與投資者保護中心等科研創新平臺資源,推動產教深度融合,實現教學、科研、人才培養一體化和政產學研協同聯動育人。

再如,數字運營學系強化產教融合,實習就業與課堂聯動培養。積極推行產教融合戰略,以提升學生應用能力為核心。通過多元基地布局,與中外運、京東物流、九州通等知名企業及中國物流與采購聯合會、中國物流學會等行業協會緊密合作,共同構建多個教學實踐基地,為學生提供了豐富的實習與就業機會。

(四)積極推進國際交流合作,提高國際化水平和教育質量

學院堅持以“培養商科國際化人才、提高學校國際聲譽”為目標,踐行“構建國際高校聯盟、共享共建教育資源,實現產科教協同”的商科國際化人才培養模式。2017年、2019年作為主要發起成員,分別成立全球中小企業研究與發展聯盟(GASMERC)和漢薩大學聯盟(HLU),并成為亞洲區聯盟的首席高校。

依托國際高校聯盟,迄今為止先后與美國、英國、荷蘭、日本、加拿大、德國、瑞典、法國、澳大利亞、新西蘭、新加坡等國家和港澳臺地區的30多所知名高校建立國際合作伙伴關系,與南洋理工大學、新加坡國立大學、美國密歇根州立大學、康奈爾大學、日本長崎大學等高校教師建立了緊密的合作研究關系。

商科國際化進程近年取得了顯著進展。目前,學院已經獲得BGA銅牌認證、澳洲會計公會認證,并取得AACSB會員資格。未來商學院將致力于通過AMBA、AACSB商科國際認證,以此為契機打造國際高質量人才培養體系,建立與國際一流商學院接軌的“全球課堂”精品課程,提高商學院國際聲譽。

(五)將高水平數字商科創新創業教育融入人才培養

商學院堅持教育、科技、人才三位一體融合發展,以學校商科數字化轉型和雙一流建設為契機,成立新商科青創中心,以數字商學新興交叉學科平臺建設為引領,探索構建“數商+科創”人才培養模式,堅持“數商+”“科創+”相互融入,融合數字商學專業群優勢、科創競賽、創新創業開展學術科技與創新創業項目,圍繞數字消費、數字監管、數字供應鏈等多方面,培養“商創+”交叉學科復合型拔尖人才。

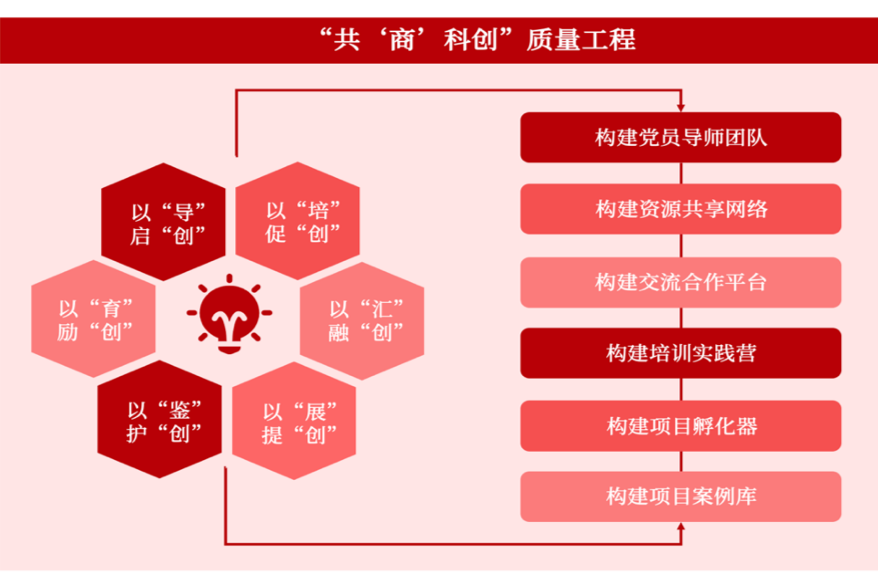

強化統領效應,推動體制機制有效融合。新商科青創中心實施“共‘商’科創”質量工程,通過以“導”啟“創”、以“培”促“創”、以“育”勵“創”、以“匯”融“創”、以“鑒”護“創”、以“展”提“創”六項機制協同融合,為“數商+科創”項目落地、培養具有“商創+”交叉學科復合型拔尖人才提供有力支撐。

強化資源匯聚,豐富創新創業生態系統。以數字化賦能新商科人才培養為紐帶,青創中心與國家象局機關服務中心、中國注冊會計師協會、美團、立信央企事業總部等政府、企業、社會組織建立聯建共創機制,搭平臺、促科創、引資源。選拔具有創新與創業教育、數字商學研究方向,“挑戰杯”“互聯網+”、“京”彩大創等指導經驗豐富的教師,組成科研育人導師團隊,指導各類科創賽事,重點打造具有“數商+科創”內核的項目。

緊扣創新驅動發展,強化新興交叉學科。在產學研融合、校企協同育人理念指導下,立足數字商學新興交叉學科專業特色,舉辦“國際供應鏈建模設計大賽”、“數字賦能商科力量”系列專業競賽,與中關村新興產業前沿技術研究院、房山區科技文化創業園等研究機構、創業園區深度合作,加快推動科創項目中技術創新與成果轉化,拓展競賽項目成果的應用領域和市場前景,共同推動科創項目最大程度孵化落地。

2021-2024年,由我院學子擔任負責人或參與人的項目共計259項作品獲得省部級獎項,囊括特等獎7項、一等獎(金獎)47項、二等獎(銀獎)110項、三等獎(銅獎)95項,數量質量在全校名列前茅。

緊扣鄉村振興戰略,強化數字經濟賦能。緊緊圍繞新商科人才培養目標,緊密對接數字鏈、產業鏈、創新鏈,服務國家鄉村振興戰略,開展院地合作,參與服務房山區周口店鎮黃山店村等25個鄉村,開展“青振黃山店 數商賦新能”“數商興農強振興 雨潤梨花化鄉風”社會實踐,入選“首都高校師生服務鄉村振興行動計劃”,被評為北京高校師生服務新時代首都發展“雙百行動計劃”優秀示范項目、北京高校紅色1+1示范活動優秀獎,被人民日報、學習強國、北京市學校思想政治工作中心公眾號等多家媒體報道。

近年來,學院平均就業率94.45%,畢業生先后被對外經貿大學、中央財經大學、中國農業大學、北京交通大學、上海財經大學、西南財經大學、芝加哥大學、悉尼大學、新南威爾士大學、約翰霍普金斯大學等國內外知名大學錄取,被國稅局、國家體育總局、北京市勘測設計研究院等國家機關、事業單位,國家電網、中國煙草、京東方集團、中國五礦、安永會計師事務所、德勤、中國建設銀行等知名企業錄用。

三、科學研究

學院以高質量發展為目標,為建設高水平研究型大學而有組織地開展各項科研工作,高度重視學術研究和科研的繁榮和發展,堅持科學研究“頂天”與“立地”結合,致力于研究企業管理實踐中亟待解決的重大問題,底蘊深厚、成果豐碩,具有廣泛社會影響力。

近年來,獲批省部級及以上縱向項目104項、科研經費4879.02萬元。國家社科基金、國家自然科學基金共計54項(重大項目1項,重點項目4項),教育部人文社科基金、北京市社科基金與自科基金共計50項。在《經濟研究》《管理世界》及《Management Science》等A類期刊發表學術論文402篇,其中,SSCI、SCIE檢索論文294篇,經濟與商科ESI論文66篇;研究成果獲北京市哲學社會科學優秀成果獎等省部級以上獎項4項。

四、社會服務

學院堅持產學研相結合,深度服務國家和首都經濟發展,緊密圍繞國家發展戰略、首都“兩區”“三平臺”建設、“四個中心”功能建設和學院學科特色開展研究。學院目前擁有北京市科研平臺1個、校級科研平臺5個、院級科研平臺2個。

學院深耕產學研政合作,社會影響深遠。長期承擔財政部、國資委、大型企業等重要委托課題,百余項成果被財政部(局)、國資委、行業協會和大型企業采納,近年來承擔北京市預算績效管理體系數千億元財政資金的績效評價,獲市領導批示肯定,形成了獨特經驗和不可替代優勢。組建國有資產管理協同創新中心,整合優勢,為國資國企改革和國有企業管理研究提供有力支撐。

未來商學院將繼續圍繞財政預算績效管理,持續做好服務首都經濟發展工作;圍繞國有資產管理和國企改革,發揮國資國企研究院和國有資產管理協同創新中心的輻射和引領作用;圍繞資本市場健康發展和財會監督有效性,持續提升投資者保護研究院和注冊會計師行業研究院的資本市場服務能力;圍繞數字經濟和國際消費中心城市建設背景下的服務業發展,持續做強做優服務業發展與數字化研究院、文化和旅游發展研究院、創新物流與供應鏈研究院、元宇宙中心等。通過加強各領域研究院(中心)組織和項目管理,進一步提高本學科研究在政府部門、行業、企業等領域的影響力,提升學科服務社會的能力。